Eigene Veröffentlichung (Website)

2025‑11‑01

© 2025 Rolf Müller. Alle Rechte vorbehalten

Schlaf dient bei Kindern wesentlich stärker als bei Erwachsenen dem Wachstum, der Hormonausschüttung, der Zellregeneration und der Reifung des Gehirns. Er spielt eine zentrale Rolle für Synapsenbildung, Emotionsregulation und Gedächtnisprozesse. Kinder und Jugendliche verarbeiten tagsüber eine enorme Menge an Erfahrungen—Schlaf ist ihre wichtigste Form der Integration, Stabilisierung und inneren Ordnung.

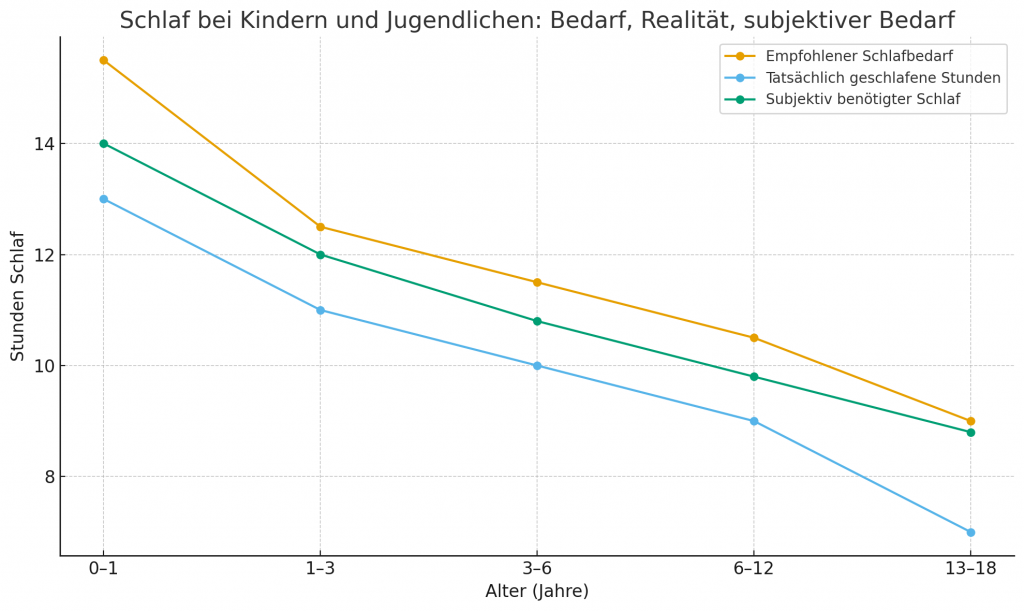

Säuglinge (0–1 Jahr) benötigen 14–17 Stunden Schlaf, verteilt über Tag und Nacht, mit sehr hohem REM-Anteil. Kleinkinder (1–3 Jahre) schlafen 11–14 Stunden und entwickeln in dieser Phase erste Einschlafrituale. Vorschulkinder (3–6 Jahre) benötigen 10–13 Stunden; Albträume und Nachtschreck gehören zur normalen emotionalen Entwicklung. Schulkinder (6–12 Jahre) brauchen 9–12 Stunden, schlafen aber häufig weniger aufgrund von schulischen Anforderungen, Freizeitdruck und Mediennutzung. Jugendliche (13–18 Jahre) benötigen 8–10 Stunden, erleben jedoch einen biologischen ‚Phase Shift‘, wodurch ihre innere Uhr sich nach hinten verschiebt.

Kinder wachsen auf mit Erde unter den Fingernägeln,

mit Geschichten statt Bildschirmen.

Sie lernen, mehr zu fragen als zu besitzen.

Sie tragen einen Frieden in sich,

den wir nur noch behüten müssen,

bis er groß genug ist,

die Welt zu halten.

Kinder verfügen von Natur aus über eine bemerkenswerte Form von Ethik. Sie tragen ein intuitives Gefühl für Gerechtigkeit, Nähe, Wahrhaftigkeit und gegenseitige Fürsorge in sich. Sie wachsen – im besten Fall – mit Erde unter den Fingernägeln auf, mit Geschichten statt Bildschirmen. Sie lernen im eigenen Tempo, mehr zu fragen als zu besitzen, und sie tragen einen natürlichen inneren Frieden in sich. Diese ursprüngliche innere Orientierung ist kein idealisiertes Bild, sondern ein wesentlicher Bestandteil ihrer Entwicklung: Kinder beziehen sich auf Beziehung, Sinnlichkeit und unmittelbare Erfahrung. Sie wissen intuitiv, was ihnen guttut und was sie irritiert.

Aristoteles beschreibt mit dem Begriff Entelechie die Idee, dass jedes Lebewesen eine innere Tendenz hat, zu dem zu werden, was in ihm angelegt ist. Eine Eichel trägt den zukünftigen Baum bereits in sich – sie muss nicht geformt werden, sie braucht Bedingungen, unter denen sie wachsen kann. Kinder sind in diesem Sinne nicht „unfertige Erwachsene“, sondern Wesen mit einer eigenen Entwicklungsrichtung. Ihre Neugier, Wahrhaftigkeit und Beziehungskompetenz sind Ausdruck dieser inneren Anlage.

Im Laufe der Kindheit geraten sie jedoch in ein Spannungsfeld zwischen ihrer Entelechie und den äußeren Anforderungen der Welt. Viele Regeln, Erwartungen und Abläufe in Familie, Schule und Gesellschaft sind für sie nicht intuitiv nachvollziehbar. Sie erleben eine Diskrepanz zwischen dem, was sie innerlich fühlen, und dem, was im Alltag gefordert wird. Diese Entfremdung – zwischen innerer Orientierung und äußerer Wirklichkeit – ist für viele Kinder die erste tiefe Irritation ihres Lebens. Der Mensch ist, wie Aristoteles bemerkte, das einzige Lebewesen, das sich weigern kann, er selbst zu sein. Kinder können sich durch äußeren Druck von ihrer inneren Entwicklungsrichtung entfernen, bevor sie verstanden haben, was da mit ihnen geschieht.

Schlaf reagiert besonders sensibel auf solche Spannungen. Er ist ein Zustand, in dem Kinder nicht funktionieren müssen, nicht angepasst sein müssen und nichts leisten müssen. Gerade deshalb zeigt sich dort sehr deutlich, ob die innere Entwicklungsrichtung ungehindert fließen kann oder ob sie von äußeren Einflüssen blockiert wird. In Phasen großer Belastung oder existenzieller Unsicherheit reagiert der Körper oft stärker als das bewusste Erleben: unruhiges Einschlafen, nächtliches Erwachen, Albträume oder Schlafwandeln können Hinweise darauf sein, dass ein Kind oder Jugendlicher in eine Situation geraten ist, in der seine Entelechie keinen Raum hat.

Ein persönliches Beispiel verdeutlicht dies. Eine schwere Krankheit in der Jugendzeit und eine langanhaltende Beinlähmung führten zu einem langen Krankenhausaufenthalt. Trotz der Angst war es ein überraschend tröstlicher Zeitraum, weil viele Menschen unterstützend da waren und Wert nicht an Leistung geknüpft war. Mit der Rückkehr in den Alltag jedoch – geprägt von Unsicherheit, Zukunftsängsten und dem Gefühl, mit entscheidenden Fragen allein gelassen zu sein – verschärfte sich die innere Not. In dieser Phase kam es wiederholt zu Schlafwandeln und desorientiertem nächtlichen Umhergehen im Haus. Der Organismus suchte einen Weg, Belastungen zu verarbeiten, für die das bewusste Ich noch keine Form gefunden hatte. Die Gefühle dieser Zeit waren extrem und schwer einzuordnen, was typisch für jugendliche Krisenerfahrungen ist, in denen emotionale Überforderung und fehlende äußere Orientierung zusammenfallen.

Diese Beobachtungen zeigen, dass Schlaf bei Kindern und Jugendlichen ein feiner Indikator für innere Entwicklungsprozesse und Krisen ist. Schlaf legt offen, wie gut der innere Kern eines Kindes geschützt ist und ob seine natürliche Entwicklungsrichtung Raum bekommt. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Kinder in eine bestimmte Richtung zu formen, sondern Bedingungen zu schaffen, in denen ihre eigene Richtung sichtbar wird: Orientierung geben statt drängen, Halt bieten statt kontrollieren, Beziehung schaffen statt Erwartungen zu stapeln. Behüten wir diesen Raum – auch jenen des Schlafs – unterstützen wir nicht nur die nächtliche Erholung, sondern das gesamte Werden des jungen Menschen.

Jede Generation wächst unter anderen Bedingungen auf, und jede Zeit trägt sowohl Chancen als auch Risiken in sich. Rückblickend war die Kindheit früher oft von Autorität geprägt, gleichzeitig aber auch von großen Freiräumen. Viele Kinder wuchsen in größeren Familienverbänden auf, eingebettet in Nachbarschaft, Großeltern und Verwandtschaft. Die Welt war unmittelbarer: draußen spielen, Hütten bauen, Wasser stauen, schwimmen, Schlittschuhlaufen – Natur und Jahreszeiten gaben einen klaren Rahmen vor. Kinder lernten früh durch Erfahrung und Bewegung, und sie entwickelten Fähigkeiten, die aus echter Selbsttätigkeit entstanden.

Auch die emotionale Entwicklung wurde von diesem Umfeld getragen. Obwohl Eltern damals häufig autoritärer waren, fanden viele Kinder Halt, Zuneigung und Orientierung in der erweiterten Familie. Die Verantwortung für die Entwicklung eines Kindes lag auf vielen Schultern – nicht allein auf denen der Eltern. Kinder konnten sich innerhalb dieses großen Geflechts ausprobieren, anlehnen und wachsen.

Heute stellt sich die Situation anders dar: Familien sind kleiner, geografisch verstreut und stärker isoliert. Eltern haben in der Regel eine viel engere Beziehung zu ihren Kindern, tragen aber gleichzeitig eine enorme Last. Beide Elternteile arbeiten häufig, verbringen Zeit auf Wegen, leben in Wohnanlagen oder Städten, in denen natürlicher Freiraum begrenzter ist. Die Frage stellt sich zunehmend: Wer trägt die Eltern, die die Kinder tragen sollen?

Diese Überlastung betrifft nicht nur Erwachsene – sie überträgt sich auch auf die Kinder. Orientierung fällt ihnen heute schwerer. Es gibt weniger natürliche Bezugspunkte, weniger generationsübergreifende Verbundenheit und weniger echte Erfahrungsräume. Die Corona-Zeit hat deutlich gezeigt, wie sehr Kinder auf soziale Kontakte, Austausch und gemeinsame Aktivitäten angewiesen sind. Ohne diese Resonanzräume verlieren sie einen Teil des Umfelds, das ihnen hilft, ihre Entelechie – die innere Entwicklungsrichtung – zu entfalten.

All diese Veränderungen spiegeln sich unmittelbar im Schlaf wider. Schlaf ist ein sensibles Barometer dafür, wie sicher, gehalten und eingebettet ein Kind sich fühlt. Früher wurde dieses Gefühl durch viele Menschen, viel Naturkontakt und klare Tagesrhythmen unterstützt. Heute hängt es viel stärker von wenigen Bezugspersonen ab, die selbst unter Druck stehen. Fehlende Orientierung, Überforderung, mediale Reizüberflutung oder der Mangel an echter Gemeinschaft beeinflussen den Schlaf von Kindern und Jugendlichen nachhaltig.

Guter Schlaf entsteht dort, wo ein Kind nicht nur versorgt, sondern auch eingebettet ist – in Beziehungen, in Rituale, in Erfahrungen, die seine natürliche Entwicklung unterstützen. Wenn diese Grundlagen brüchig werden, zeigt sich das oft zuerst nachts.

Kinder und Jugendliche brauchen heute mehr denn je authentische Spiegelungen. Damit sind Begegnungen gemeint, in denen sie sich gesehen, ernst genommen und innerlich verstanden fühlen. Solche Spiegelungen müssen nicht ausschließlich von Menschen kommen. Auch Tiere können eine unschätzbare Unterstützung sein – oft sogar eine unmittelbare, unbedingte Form von Resonanz, die vielen Kindern im Alltag fehlt.

Ein Haustier kann Orientierung geben, ohne zu bewerten:

Auch in unserer eigenen Arbeit setzen wir Hunde und ein Pferd therapeutisch ein. Besonders der Umgang mit Tieren zeigt Kindern, dass Beziehung nicht nur aus Worten besteht, sondern aus Präsenz, Verlässlichkeit und Reaktionen, die frei von Leistungsdruck sind.

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Entelechie lässt sich an unserem Pferd beobachten: Es war früher ein erfolgreicher Galopper, aber nach seiner Rennkarriere fand es sich in einer Herde plötzlich ganz unten in der Hierarchie wieder. Jahre lang blieb es ein erfolgloses, unsicheres Tier. Doch mit der Zeit entwickelte es soziale Kompetenzen, fand seinen Platz und wurde schließlich das dominante, souveräne Pferd der Herde. Heute trägt es seine Stärke ohne Überheblichkeit – ruhig, klar und in sich angekommen.

Dieses Beispiel zeigt: Die innere Entwicklungsrichtung eines Wesens entfaltet sich, wenn die Umgebung sie nicht verhindert.

Kinder brauchen, ähnlich wie dieses Pferd, mehr als nur ihre Eltern, um sich entwickeln und orientieren zu können. In komplexen sozialen Gefügen – in Vereinen, Musikgruppen, Sportmannschaften, Jugendzentren oder Naturprojekten – erleben sie andere Rollen, andere Resonanzen und andere Formen von Zugehörigkeit. Genau das entlastet Eltern: Sie müssen nicht alles sein – nicht Lehrer, Freund, Therapeut und Wegweiser zugleich. Es ist gesund, wenn die Welt eines Kindes größer ist als die kleine familiäre Einheit.

In Städten gibt es zahlreiche Vereine und Initiativen, die Kindern das ermöglichen: Sportvereine, Musikschulen, Pfadfinder, Theatergruppen, Reittherapie, Kletterhallen, Bauspielplätze oder Naturerlebnisräume. Diese Orte ersetzen nicht die Familie, aber sie erweitern das Netz der Spiegelungen, das Kinder brauchen, um ihre Entelechie zu entfalten.

Auch Eltern selbst brauchen Entlastung. Viele sind täglich einer Überverantwortung ausgesetzt, die früher von Großfamilien, Nachbarschaften oder dörflichen Strukturen mitgetragen wurde. Entlastung entsteht heute durch:

In meinen Lehrergesundheitsseminaren versuche ich genau das zu vermitteln: Dass Entfremdung zwar eine Erfahrung unserer Zeit ist, wir sie aber mindern können, indem wir sie erkennen und Wege zur inneren Stärke finden. Kinder brauchen Resonanz – aber Eltern genauso. Wenn beide gestärkt werden, entsteht ein Umfeld, in dem Schlaf, Entwicklung und Entelechie wieder in Einklang kommen können.

Schlafen wir alle zu wenig? – Eine Betrachtung unserer Zeit

Wenn wir die heutigen Schlafzeiten von Kindern und Jugendlichen mit den Empfehlungen vergleichen, fällt etwas Erstaunliches auf: Ein Großteil von ihnen schläft weniger, als ihr Körper und ihr Bewusstsein eigentlich bräuchten. Viele Erwachsene ebenfalls. Schlafmangel ist zu einem leisen Grundton unserer Zeit geworden – kaum bemerkt, aber überall spürbar.

Doch warum ist das so?

Kinder wachsen heute in einer Welt auf, die dicht, schnell und hell ist. Ihr Tag beginnt oft früh, endet spät und ist gefüllt mit Anforderungen, Reizen und Eindrücken. Lange Betreuungszeiten, Hausaufgaben, Freizeitprogramme, digitale Medien – all das verschiebt die natürlichen Rhythmen nach hinten. Der Körper ist abends nicht mehr bereit für Ruhe, weil der Tag nicht wirklich endet, sondern nur dunkler wird.

Hinzu kommt das Licht: Bildschirme, LEDs und Innenräume lassen das Gehirn glauben, es sei noch Tag. Die abendliche Melatoninbildung verzögert sich, und vor allem Jugendliche schlafen später ein – nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Biologie. Ihr innerer Rhythmus verschiebt sich in der Pubertät von Natur aus um ein bis zwei Stunden nach hinten. Frühe Schulzeiten stehen in direktem Konflikt dazu. Viele Jugendliche leben daher dauerhaft gegen ihre innere Uhr.

Auch emotionale und soziale Veränderungen spielen eine Rolle. Viele Kinder haben weniger freien Raum als früher – weniger Natur, weniger körperliche Aktivität, weniger unstrukturiertes Spiel. Gleichzeitig tragen sie mehr innere Unruhe, mehr Erwartungen und mehr unausgesprochene Anforderungen mit sich. Ein Nervensystem, das tagsüber nicht zur Ruhe kommt, findet sie nachts erst recht nicht.

Und schließlich sind da die Familien selbst. Viele Eltern schlafen zu wenig, arbeiten in Schichten, pendeln lange oder leben in Rhythmen, die kaum Regeneration erlauben. Kinder orientieren sich an diesem Grundtakt. Sie spüren die Müdigkeit, die Erschöpfung und die Beschleunigung ihrer Umgebung – und übernehmen sie.

Schlafmangel zeigt sich selten laut. Er wirkt im Verborgenen: in einer leichten Gereiztheit, in Konzentrationsschwäche, in emotionaler Empfindlichkeit oder in dieser besonderen Form der Müdigkeit, die man „normal“ nennt, obwohl sie keineswegs normal ist. Der Körper passt sich an zu wenig Schlaf an – aber er bleibt nie unberührt.

Vielleicht ist die eigentliche Frage nicht, ob wir zu wenig schlafen.

Sondern:

Warum erlauben wir uns den Schlaf nicht, den wir brauchen?

Für Kinder ist Schlaf mehr als Erholung. Er ist ein Entwicklungsraum, ein Ort des Wachstums, der Integration, der inneren Orientierung. In den Nächten formt sich das Fundament, auf dem ihr Leben steht.

Wenn wir heute zu wenig schlafen, betrifft das also nicht nur die Nacht. Es betrifft unsere Fähigkeit, uns zu sammeln, zu fühlen und innerlich zu werden.

Und genau darum geht es bei Kindern besonders:

um das Werden dessen, was schon in ihnen angelegt ist.

Wenn wir verstehen, wie zentral der Schlaf für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist, stellt sich die Frage: Was können wir heute tun, um diesen Raum zu schützen?

Nicht als weiteres Erziehungsprojekt, sondern als eine Haltung, die Kindern hilft, wieder auf ihre innere Richtung zu hören.

Es braucht dafür nicht perfekte Bedingungen, sondern vier Grundhaltungen, die Kindern Orientierung geben und Eltern entlasten:

Kinder müssen nicht zu jeder Zeit gefördert werden. Was sie am dringendsten brauchen, sind Momente, in denen nichts von ihnen verlangt wird. Zeit zum Trödeln, freie Nachmittage, unstrukturiertes Spiel, Langeweile – all das sind Prozesse, die dem Nervensystem erlauben, herunterzufahren. Gute Nächte beginnen mit guten Räumen am Tag.

Kinder brauchen mehr als ihre Eltern: ein soziales Netz, in dem sie Resonanz aus verschiedenen Richtungen erfahren. Großeltern, Freundschaften, Vereine, Tiere, Natur – all das erweitert den Raum, in dem sie sich selbst erleben können. Wenn mehrere Menschen ein Kind halten, muss kein Einzelner alles tragen.

Rituale statt Regeln

Ein sicherer Schlaf entsteht nicht durch starre Vorgaben, sondern durch wiederkehrende, liebevolle Abläufe: gemeinsames Erzählen, ein ruhiges Lied, Atemübungen, eine Kerze, ein Buch. Rituale schenken Kindern Halt, der stabiler ist als jede Anweisung.

Viele kindliche Schlafprobleme sind Ausdruck von inneren Spannungen, nicht von Unwillen. Wenn wir verstehen, dass ein Kind nicht „schlecht schläft“, sondern etwas verarbeitet, entsteht Mitgefühl – und eine Haltung, die das Kind stärkt. Anerkennung beruhigt das Nervensystem und wirkt oft tiefer als jede Methode.

Schlafprobleme sind selten reine Schlafprobleme.

Sie sind Hinweise darauf, wie ein Kind lebt, fühlt, lernt, getragen wird – oder wo es etwas sucht, das noch fehlt. In diesem Sinne ist Schlaf ein verlässlicher Spiegel der inneren Bewegung, aber auch ein Hinweis auf das äußere Umfeld.

Je stärker Kinder in sich selbst ruhen, je mehr sie sich eingebettet fühlen, je freier sie sich entwickeln dürfen, desto stabiler wird auch ihr Schlaf. Und umgekehrt: Wenn der Schlaf wieder geachtet, geschützt und verstanden wird, stärkt er ihre innere Ordnung, ihre Resilienz und ihre Fähigkeit, sich in dieser Welt zurechtzufinden.

Entelechie bedeutet: Ein Kind trägt alles in sich, um zu wachsen.

Unsere Aufgabe ist es, die Bedingungen zu schaffen, in denen dieses Wachstum möglich wird.

Dazu gehört mehr Schlaf, mehr Ruhe, mehr Raum – nicht perfekt, aber liebevoll gehalten.

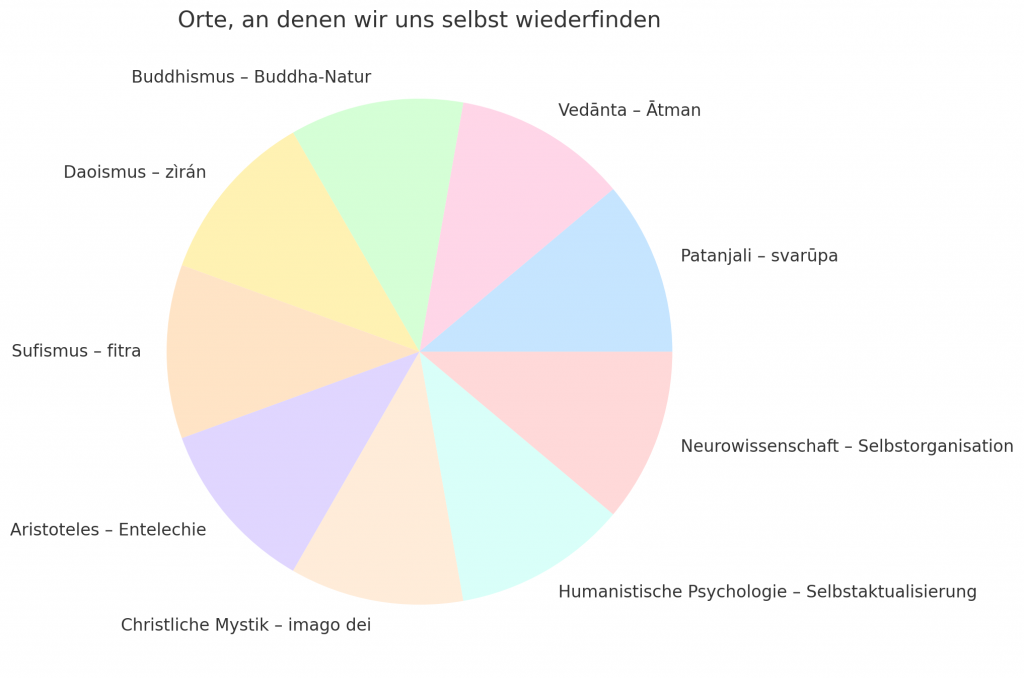

Vergleichende Perspektiven auf das „eigene Wesen“

Aristoteles’ Entelechie und Patanjalis Satz tadā draṣṭuḥ svarūpe’vasthānam („Dann ruht der Sehende in seinem eigenen Wesen“) beschreiben dieselbe Erfahrung aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Beide gehen davon aus, dass ein inneres Prinzip im Menschen wirkt, das nicht hergestellt werden muss, sondern sich entfalten will, sobald Störungen nachlassen.

Diese Idee begegnet in vielen Traditionen:

Alle betonen: Entwicklung ist kein Machen, sondern ein Geschehenlassen.

Für Kinder bedeutet das: In ihnen wirkt ein stilles Wissen um ihr eigenes Maß. Überforderung, Reizflut und Angst verdecken diesen inneren Kompass; Ruhe, Spiel und Schlaf geben ihm Raum.

So werden Entelechie und svarūpa zu einer gemeinsamen Sprache: Sie erinnern uns daran, dass jedes Kind bereits alles Wesentliche in sich trägt – und dass unsere Aufgabe darin besteht, Bedingungen zu schaffen, in denen es sich selbst wiederfinden kann.

Yogawege – Ihr Yogastudio in Berlin, Potsdam und Brandenburg

Im Jahre 1991 gründeten wir in Berlin-Kreuzberg unsere erste Yogaschule für Klassisches Hatha Yoga. Mittlerweile dürfen wir unsere yogischen Prinzipien in Berlin, Potsdam und Brandenburg an der Havel vermitteln.

2017 haben wir die Bildungseinrichtung Yogawege e. V. ins Leben gerufen.

Yogastudio Berlin | Yogastudio Potsdam | Yogastudio Brandenburg an der Havel

Copyrights © 2021 www.yogawege.net | All rights reserved.